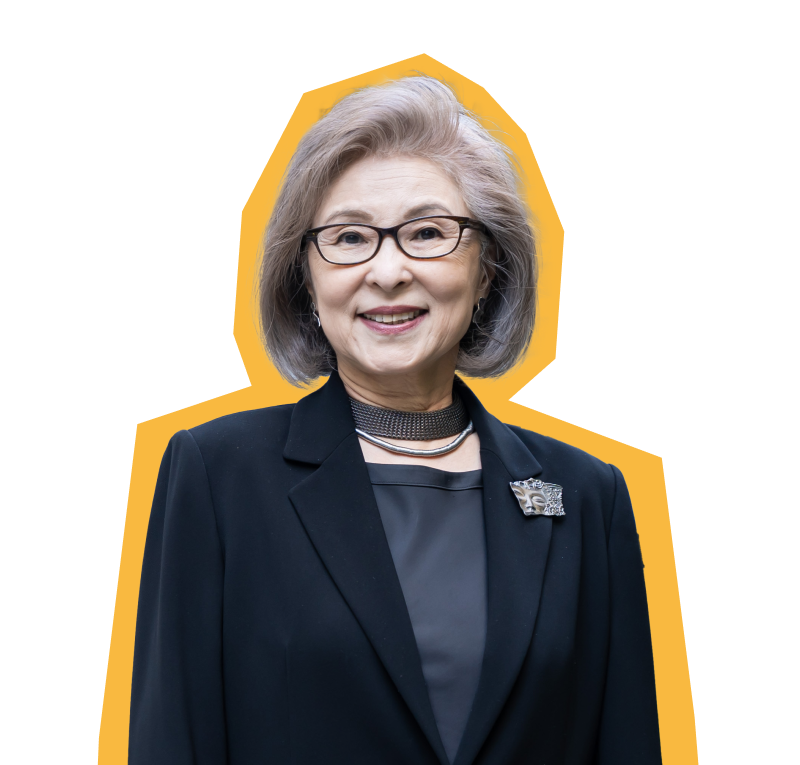

명지대학교 건축학과 명예교수 김혜정

김혜정

명지대학교 건축학과 명예교수 김혜정

김혜정건축 공간과 사람들의 생활이 하나가 되는 순간이 가장 빛나는 건축이라고 생각합니다

- “저는 건축은 그 공간 안에 사람이 있어야 하고,

- 사람의 생활과 공간이 적절하게 잘 맞아야 한다고 생각합니다.

- 생활을 담아, 사람들의 생활이 건축공간 안에서 빛나고,

- 그 공간과 하나가 될 때 가장 좋은 건축공간이라고 생각 합니다.”

- 한국여성으로는 미시간대학 최초의 건축학박사이며, 국내 건축학과 첫 여성교수,

- 그리고 한국여성건설인협회를 설립한 초대 회장인 김혜정은 어린 시절부터

- 아름다운 공간을 상상하며 건축의 꿈을 쌓아왔다. 그는 퇴임 후에도 건축에 관한

- 저서를 기획하며 공간과 건축에 대한 애정을 여러 작업에 담아내려는 듯했다.

- 명지대학교 건축대학 캠퍼스에서 김혜정 명예교수를 만났다.

- 구술내용요약

- 어린 시절, 대학 시절, 유학 시절, 교수 생활, 한국여성건설인협회 설립, 여성이 살기 좋은 도시 세미나, 동탄1신도시, 위례신도시, 미래의 도시, 건축가의 책임과 사명

- 키워드

-

- 건축

- 건축학

- 명지대학교

- 한국여성건설인협회

- 사용자 참여디자인

- 신도시 마스터플래너

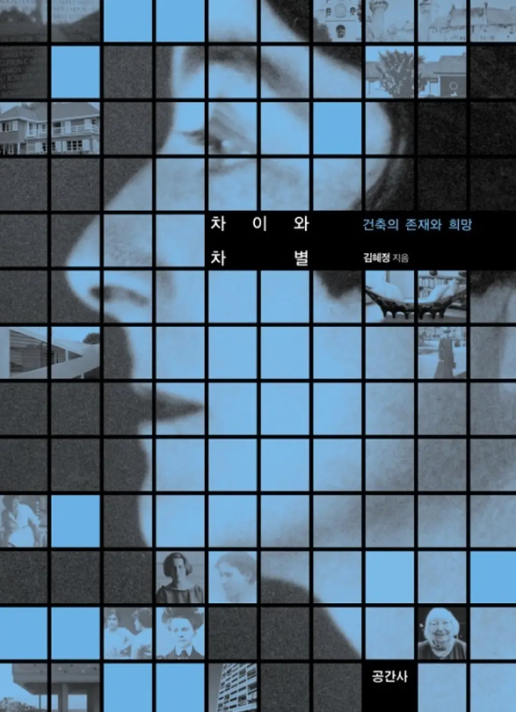

- 차이와차별

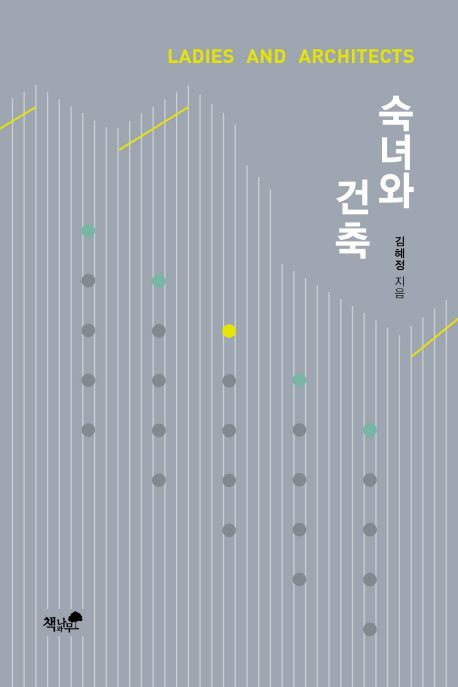

- 숙녀와건축

운명처럼 쌓아온 건축의 꿈

명지대학교 건축대학

명지대학교 건축대학

명지대학교 건축대학 중정

명지대학교 건축대학 중정

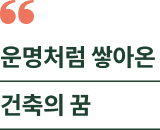

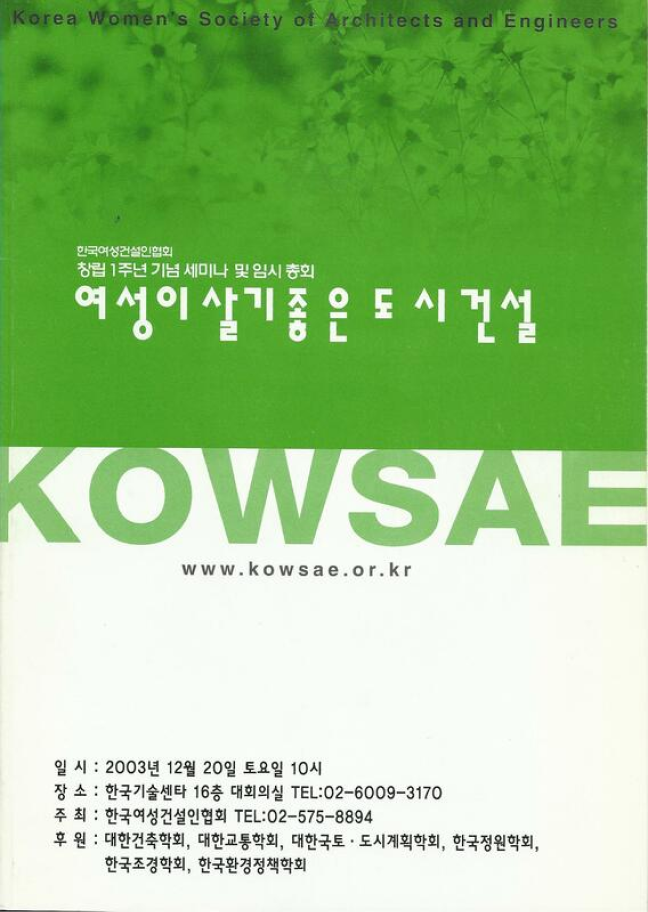

여성들과 함께 ‘여성이 살기 좋은 도시’를 논의하다

한국여성건설인협회 창립 1주년 기념세미나 자료

ⓒ한국여성건설인협회

한국여성건설인협회 창립 1주년 기념세미나 자료

ⓒ한국여성건설인협회

여성들과 함께 ‘여성이 살기 좋은 도시’를 논의하다

한국여성건설인협회 창립 1주년 기념세미나 자료

ⓒ한국여성건설인협회

한국여성건설인협회 창립 1주년 기념세미나 자료

ⓒ한국여성건설인협회

그동안 소외되었던 이들을 위해, 새로운 미래 도시가 필요하다

많은 여성들이 ‘질문하는 건축가’로 성장하기를

저서 '차이와 차별' (2006)

저서 '차이와 차별' (2006)